实验室氢冶金低碳技术团队最新Angewan:Ti3C2基MXene的表面终端对锌金属沉积的作用机理研究

发布人:王旭 发布时间:2024/06/17 15:53:15 点击:

二维Ti3C2Tx MXene材料具有类似金属的导电性和多功能端基,被认为是用于水系锌金属基电池(ZABs)的前景广阔的表面改性材料,然而传统方法造成的富氧和杂化端基限制了其在抑制锌枝晶生长和减少腐蚀相关副反应方面的优势。

2024年6月14日,上海大学鲁雄刚教授、邹星礼教授团队在Angew. Chem. Int. Ed.期刊发表题为“Tailoring Oxygen‐Depleted and Unitary Ti3C2Tx Surface Terminals by Molten Salt Electrochemical Etching Enables Dendrite‐Free Stable Zn Metal Anode”的研究论文,团队成员田丰为论文第一作者,庞忠亚博士、余兴博士、邹星礼教授为论文共同通讯作者。

该研究通过对Ti3AlC2进行熔盐电化学蚀刻,精确制备了−O贫化、−Cl端接的Ti3C2Tx,并实现了可控的原位端基置换,从−Cl到单个−S或−Se。制备的−O贫化和单个端基Ti3C2Tx作为锌阳极涂层具有优异的疏水性和丰富的亲锌位点,有利于Zn2+水平迁移以实现均匀沉积,并能有效抑制水引发的副反应。组装后的Ti3C2Sx@Zn对称电池在电流密度和面容量分别为2mA·cm-2和1mAh·cm-2时的循环寿命长达4200h,在5mA·cm-2//2mAh·cm-2时的累积容量高达7.25Ah·cm-2。

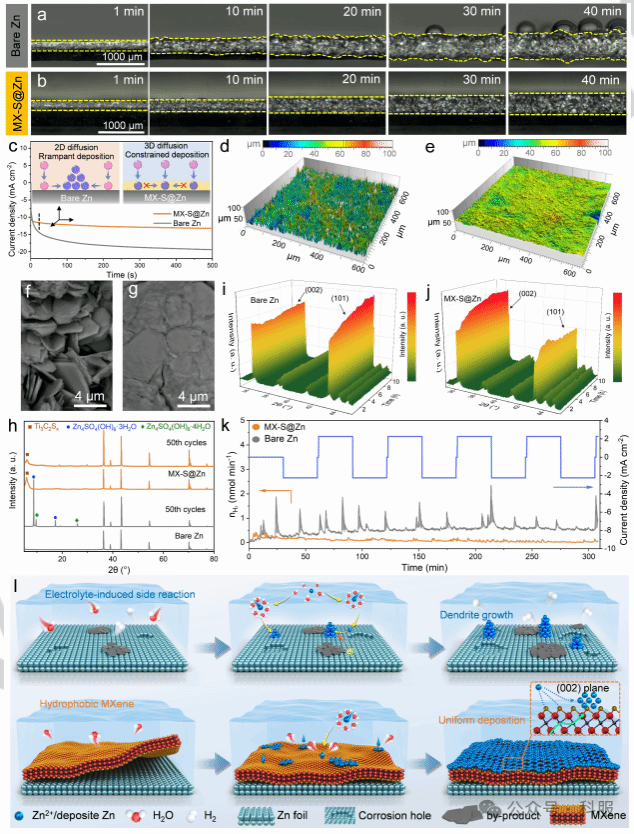

该研究通过一锅熔盐电化学蚀刻法合成了一种−O贫化、−Cl端接的MXene(标记为Ti3C2Clx),并通过添加Li2S和Li2Se盐将端基从−Cl原位修饰为−S和−Se(分别标记为Ti3C2Sx和Ti3C2Sex)。制备的MXenes具有优异的疏水性能,可作为Zn阳极涂层有效抑制电解质引起的腐蚀和析氢。通过实验表征和密度泛函理论DFT计算,从微观角度确定了不同Ti3C2Tx端基在Zn2+沉积、迁移和堆积过程中的特殊作用。均匀的−S端基层在诱导Zn沉积向优选水平生长方面发挥了最佳作用,从而实现了出色的Zn镀层/剥离循环性能。Ti3C2Sx@Zn电极在2mA·cm−2//1mAh·cm−2的对称电池中稳定循环4200 h以上,比裸Zn电极高34倍,优于大多数MXene改性阳极。该研究表明,调节MXenes的表面化学性质可以改善ZABs的电化学性能,同时也为设计其他金属(Li、Ni、K和Al)电池提供了新的化学选择。

图1.Zn沉积机理探索

该研究提出了一种利用一锅熔盐电化学蚀刻法制备以−Cl为表面端基的−O贫化Ti3C2Tx MXene的新方法。通过添加Li2S和Li2Se实现了−Cl → −S/−Se的原位端基置换。由于氧含量极低,这些生成的MXenes具有极佳的疏水性,在抑制水电解质引起的腐蚀和析氢方面远远优于金属锌和传统MXene(Ti3C2O/Cl)。此外,这些MXene还具有出色的亲锌性,为Zn2+沉积提供了丰富的位点。该研究阐明了具有不同端基(-Cl/-S/-Se)的Ti3C2Tx在调节Zn2+沉积和随后的定向生长模式中的作用。DFT计算表明,单个端基(-Cl、-S和-Se)可积极促进Zn2+在MXene表面的水平积聚,从而在Zn电沉积过程中促进相干异质界面的建立。在生成的MXenes中,Ti3C2Sx作为Zn阳极保护涂层在耐久性、CE值、Zn2+输运和界面电荷转移方面表现最佳。基于MX-S@Zn的对称电池在2mA·cm-2//1mAh·cm-2的条件下可循环使用4200小时以上,过电位保持在80mV以下。尤其值得注意的是,在5mA·cm-2//2mAh·cm-2的条件下长时间循环,可实现高达7.25Ah·cm-2的累积容量。此外,组装的V2O5-xH2O||MX-S@Zn全电池在3A·g-1的高电流密度下循环2000次也相对稳定。该研究结果证明了熔盐电化学蚀刻策略在定制MXenes表面化学性质方面的有效性。这些研究结果还加深了对MXenes特异性表面化学在调节Zn镀层中的作用的理解,并为进一步生产具有定制表面端接的各种MXenes及其扩展到其他金属电池带来了希望。

全文链接:https://doi.org/10.1002/anie.202408996