Thermal distortion evolution and residual stress characteristics of Ti-6Al-4 V alloy by laser-directed energy deposition: In-situ monitoring, contour method, and XRD

第一作者:王瑞鑫

通讯作者:陈超越 副教授;赵睿鑫 博士后;任忠鸣 教授

日本大阪大学Ninshu Ma教授等人为合作者

文章链接:

https://doi.org/10.1016/j.tws.2025.113131

激光增材制造技术(LAM)具有设计灵活、定制化、无模具、周期短、不受零件结构和材料限制等一系列优点,可以实现复杂结构的一体化直接成形,极大地减少了加工工序及成本,在航天航空、汽车、电子、医疗、军工等领域有着巨大的发展潜力。然而,LAM中较大的残余应力会显著影响成形构件的尺寸精度、力学性能及使用寿命,成为限制LAM发展的重大挑战。由于LAM是一个“逐点扫描熔化-逐线扫描搭接-逐层凝固堆积”的循环过程,存在非均匀温度梯度分布、微熔池的近快速凝固、原位热处理效应以及非平衡固态相变、微观结构的不均匀性等,使其本质上成为一个极端的,非平衡的热/动力学过程。首先,金属材料在经历快速加热、凝固和冷却的过程中会形成较大的热应力。其次,双相钛合金、马氏体钢等成形材料本身存在的固态相变以及微观结构的不均匀性会引起相变应力和结构应力。同时,随着激光成形过程的继续进行,激光热源会对已成形区域中的应力进行释放,但随后的急速冷却,又会产生新的应力,同时可能会持续伴随固态相变的变化。最后,LAM中的残余应力还存在各向异性,需要考虑不同方向的残余应力。因此,LAM中的残余应力是十分复杂的。

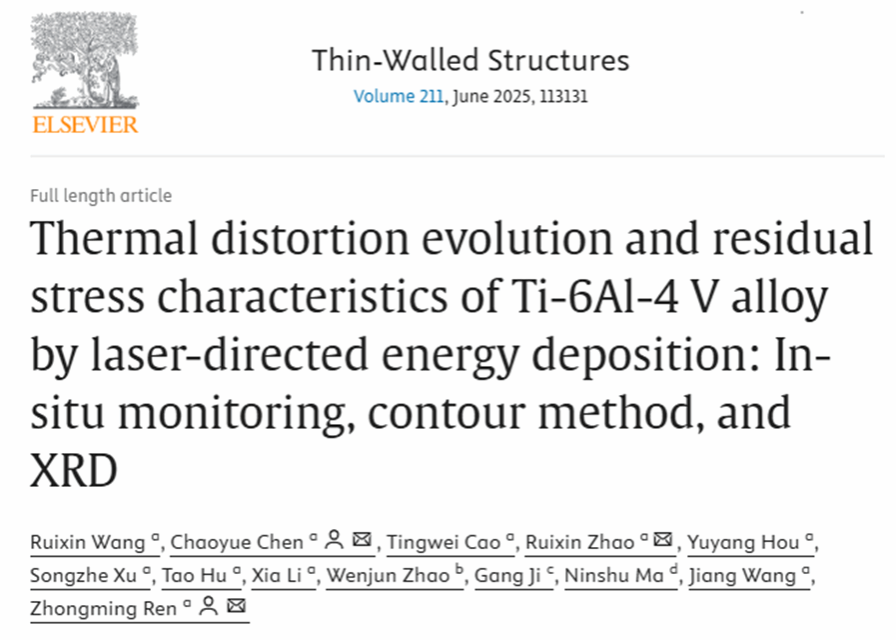

上海大学电磁冶金与高温合金叶片中心的增材制造团队通过悬臂梁薄壁结构的实验设计,研究了L-DED沉积Ti-6Al-4V合金薄壁结构样品中热变形演化与残余应力的形成机制。通过原位监测沉积过程中薄壁结构样品的变形与温度历史,研究了L-DED中的变形模式。并进一步对不同变形模式的薄壁结构样品通过轮廓法(CM)结合X射线衍射法(XRD)进行残余应力的检测,得到了更为完整的应力分布状态。

研究表明,由于L-DED沉积过程中热输入的差异,基板呈现出不同的变形模式。结合原位监测数据与残余应力检测结果,该研究阐明了L-DED沉积过程中的热变形演化、残余应力形成机制及其相互关系,为LAM中热变形演化及残余应力形成机制提供了新的见解,有助于LAM中残余应力的控制和降低。该项研究成果发表于力学一区TOP期刊《Thin-Walled Structures》。

研究亮点

● 通过原位监测系统采集了L-DED沉积过程中的温度和变形历史。

● 发现并研究了不同的线能量密度下L-DED沉积过程中不同的变形模式。

● 研究了L-DED中残余应力的形成机制,并进一步研究了变形与残余应力之间的关系。

温度及变形的原位监测

● 在不同的线能量密度(El)下,进行薄壁结构样品的沉积。

● 采用热电偶、激光位移传感器(LDS)进行基板的原位温度及变形的监测。

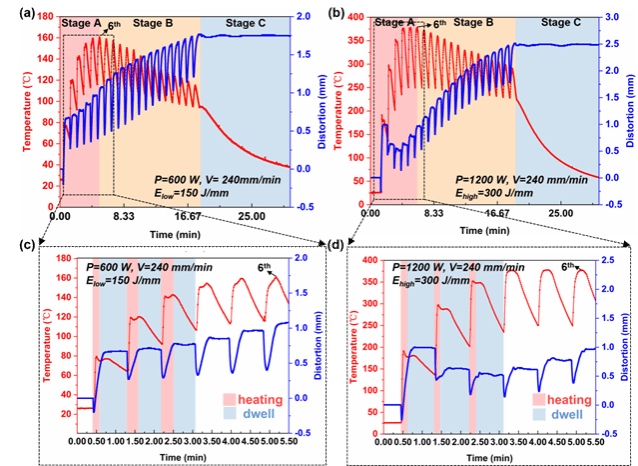

● 采用红外热成像仪进行熔池温度的原位监测。

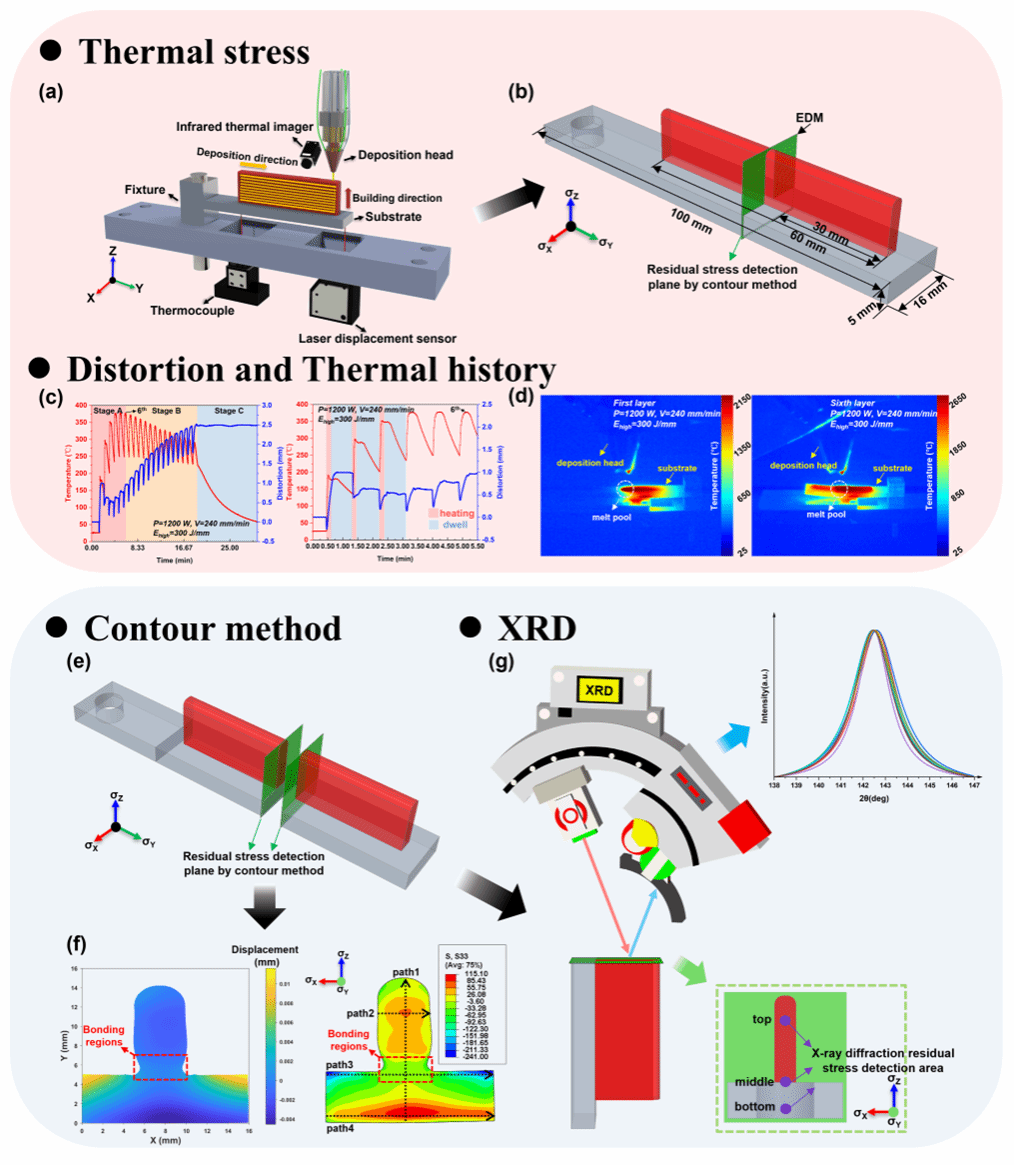

热电偶及激光位移传感器原位监测结果

红外热成像仪原位监测温度结果

残余应力检测

● 采用轮廓法结合X射线衍射法进行残余应力的检测。

● 两种方法的检测得到了沉积样品不同方向及不同区域的残余应力结果。

● 选择不同线能量密度(El)下的沉积样品进行残余应力的检测。

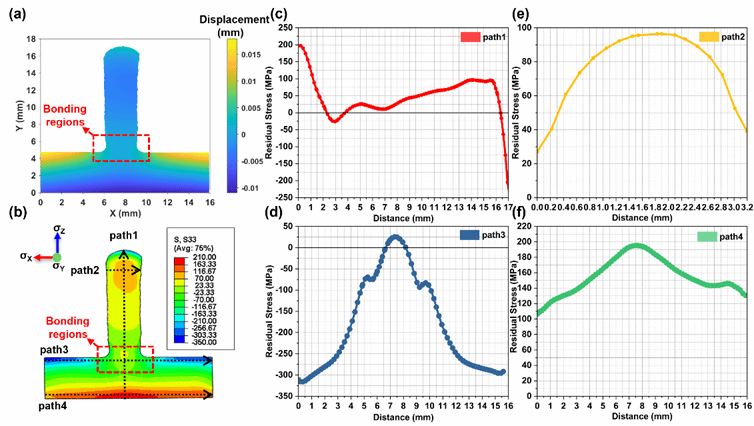

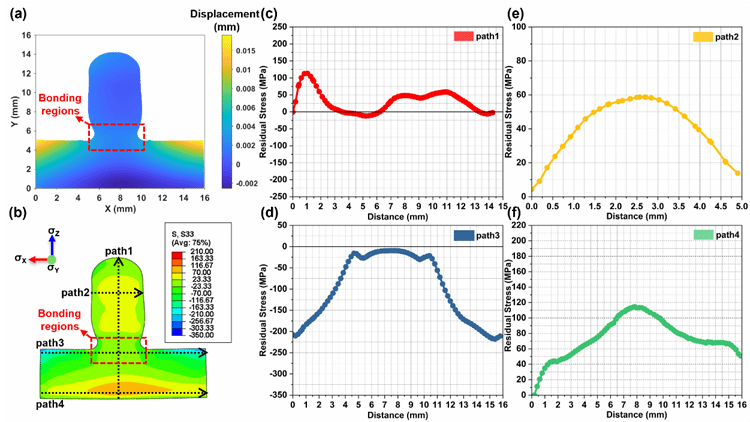

轮廓法检测Elow样品形变和残余应力分布图

轮廓法检测Ehigh样品形变和残余应力分布图

变形模式与残余应力的形成机制

● 沉积每一层时的变形模式相同。

● 根据线能量密度(El)的不同,沉积多层时的变形模式不同。

● 最大拉伸应力区域沿着构建方向逐渐上移,直至沉积完成。

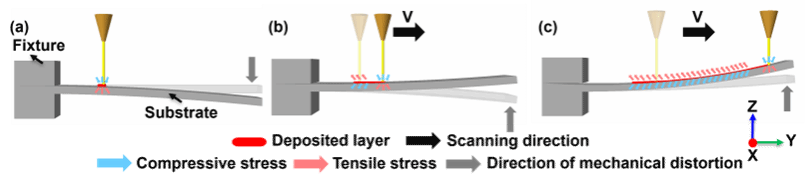

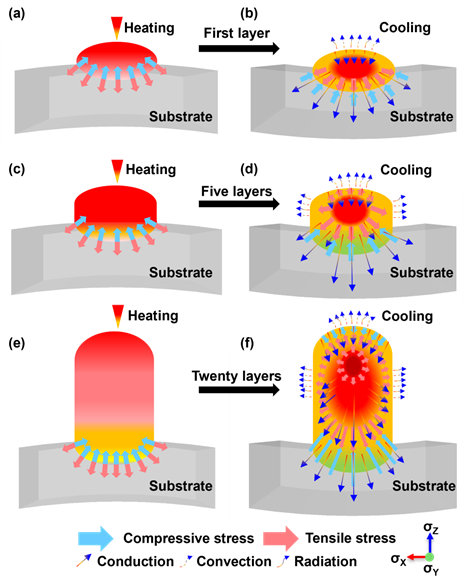

L-DED 沉积每一层时的变形模式

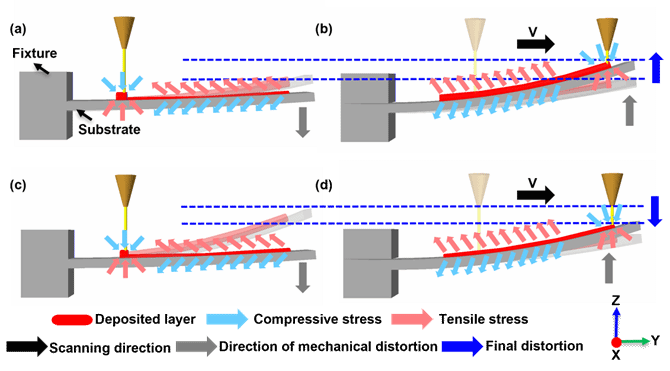

不同 El 条件下多层沉积过程中的变形模式

L-DED中残余应力的形成机制

研究L-DED沉积过程中的热变形演化及残余应力形成机制对于推动激光增材制造(LAM)的发展至关重要。本研究采用激光位移传感器(LDS)、热电偶和红外热成像仪对L-DED沉积Ti-6Al-4V样品的变形和温度进行了原位监测。最终薄壁结构样品采用轮廓法结合XRD进行残余应力的检测。主要结论如下:

(1) 热温度场引起的大温度梯度和高冷却速率是L-DED沉积样品中热变形和残余应力的主要原因。随着El的增加,温度梯度和基板变形均增大。塑性变形导致部分应力释放,使得变形较大的样品残余应力较小。此外,高El产生的应力释放效应更显著,进一步降低了样品中的残余应力。

(2) 在L-DED每层沉积过程中,拉应力与压应力的相互作用导致基板自由端先向下弯曲,随后向上翘曲。根据El的不同产生两种不同的变形模式:当El处于75–150 J/mm之间时,新沉积区域难以释放累积的应力或者应力释放不足,导致最终变形高度随沉积层数的增加逐渐增大;而当El处于150–300 J/mm之间时,较高的热输入释放了更多的应力,使得最终变形高度随着沉积层数的增加而减小。

(3) 冷却过程中不同区域之间的应力平衡机制决定了沉积样品的最终残余应力分布。冷却速率较快的区域会产生局部拉伸应力,而周围较慢的冷却区域则形成压缩应力以约束其收缩。随着沉积的进行,新沉积层会引入拉伸应力,同时释放之前沉积层的应力,并引入压缩应力。因此,最大拉伸应力区域沿着构建方向逐渐上移,直至沉积完成。